勉強する場所をローテーブルで済ませている方の中には、「どうしても集中できない」「姿勢が悪くなる」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

実際、ローテーブルで勉強できないという問題は、快適な学習環境を作るうえで無視できない重要なテーマです。

本記事では、ローテーブルで勉強するデメリットは?という視点から、勉強机との違いや勉強しやすい高さの目安、さらには子供や中学生に適したおすすめの勉強環境まで詳しく解説していきます。

また、椅子やクッションを活用する方法、勉強机ニトリの特徴と選び方についても触れながら、正しい姿勢を保つための工夫をご紹介します。

ロー テーブルでの勉強に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

- ローテーブルで勉強することのデメリットと身体への影響

- 勉強しやすい高さや正しい姿勢の重要性

- 子供や中学生に適した勉強環境と家具選び

- 勉強机ニトリの特徴とおすすめポイント

ローテーブルで勉強できない理由とは

- ローテーブルで勉強するデメリットは?

- 勉強しやすい高さの目安とは

- 姿勢が崩れる原因と影響

- 子供や中学生には不向き?

- クッションや椅子で代用は可能?

ローテーブルで勉強するデメリットは?

まず結論から言えば、ローテーブルでの勉強は長時間にわたって集中しづらく、身体にも大きな負担がかかるため、基本的にはおすすめできません。

快適さや効率の観点から見ても、ローテーブルでの学習環境は適していないケースが多いのです。

その理由は、ローテーブルの高さが通常の勉強机と比べて極端に低いため、自然と前かがみになりやすく、猫背の姿勢を取りがちだからです。

結果として姿勢が悪化しやすくなり、特に床に直接座るスタイルでは、足の位置が安定しないことで腰や背中への負担が蓄積していきます。

例えば、ローテーブルで長時間勉強していると、ノートや教科書を見るために体を常に前に倒すことになり、肩こりや腰痛を引き起こす可能性が高まります。

また、床に座っていると血流が悪くなり、足がしびれたり冷えを感じることも少なくありません。

さらに、照明の位置も机に対して適切でない場合が多く、光が足りなかったり影ができやすかったりすることで、目の疲れを感じやすくなります。

このように考えると、ローテーブルは食事や短時間の作業、くつろぐ時間には適しているものの、集中力や学習効率を求めるような勉強用途には不向きであると言えるでしょう。

学習にはやはり専用の勉強机を用意することが望ましいです。

勉強しやすい高さの目安とは

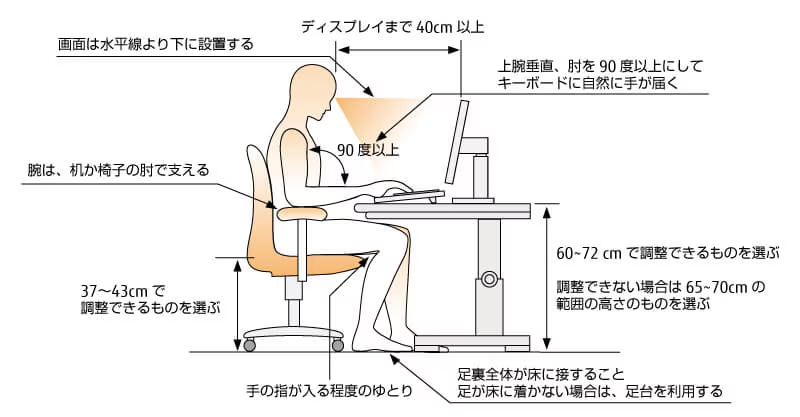

このように考えると、勉強しやすい机の高さは「体に合っているかどうか」が大きなポイントになります。

結論としては、椅子に座ったときに肘が自然に机の上に置けて、前腕が床と平行になる高さが理想的です。

つまり、机の高さと椅子の高さがバランス良く調整されていることが、快適な学習姿勢につながります。

その理由は、机や椅子の高さが合っていないと、自然と前かがみになったり、肩に力が入ったまま作業することになり、姿勢が崩れやすくなるからです。

特に、子供や中学生のように成長途中の身体には、このような姿勢の悪化が集中力の低下だけでなく、健康への影響も及ぼすことがあります。

例えば、勉強机の高さが高すぎる場合は、肩が上がった状態になり筋肉が緊張し続けます。逆に低すぎると背中が丸くなって猫背になり、呼吸が浅くなることもあります。

目線も下がるため、視力の低下にもつながりかねません。これには、座ったときの姿勢をチェックするのが重要です。

机の高さはおよそ70cm前後、椅子は40cm前後が一般的な目安とされていますが、体格によっても最適な高さは異なります。

可能であれば、高さ調整ができる椅子や机を選ぶと、より正しい姿勢をキープしやすくなります。

このように、勉強のしやすさは単に机の高さだけで決まるものではなく、椅子や足元のサポート、身体のサイズに合わせた調整が必要なのです。

正しい高さを意識することで、より集中しやすい学習環境を整えることができます。

姿勢が崩れる原因と影響

姿勢が崩れる主な原因は、体に合っていない高さの机や椅子を使用することにあります。

特にローテーブルのような低い机を使うと、自然と前かがみの姿勢になりやすく、猫背や骨盤のゆがみを引き起こすリスクが高まります。

これには、正しい座り方がしづらいという物理的な問題があります。床に直接座ることで膝や腰の位置が安定せず、体重が一点に集中してしまうため、筋肉や関節にかかる負担が増えてしまいます。

こうした状態が続くと、背骨がS字カーブを保てなくなり、肩こりや首の痛み、腰痛といった慢性的な症状につながる可能性もあります。

例えば、長時間うつむいた姿勢でノートに向かうと、首が前に突き出る「ストレートネック」の状態になりやすく、頭の重さがそのまま首や肩にかかってしまいます。

また、足が伸ばせない環境では血行が悪化し、冷えやむくみの原因にもなりかねません。このため、勉強や作業に集中するためには、姿勢を正しく保てるように環境を整えることが不可欠です。

特に成長期の子供や中学生にとっては、姿勢の乱れが体の発達に影響を与える恐れもあるため、早めの見直しが大切です。

姿勢の乱れは、集中力の低下だけでなく、長期的には健康面にも悪影響を及ぼす恐れがあります。日常の中で気づきにくい変化ですが、だからこそ意識的に正しい姿勢を維持できるような工夫が求められます。

子供や中学生には不向き?

このように考えると、ローテーブルでの勉強は成長期にある子供や中学生には特に不向きです。なぜなら、この年代の体は発達途中であり、姿勢や生活習慣が将来の体型や健康に大きく影響するからです。

まず、ローテーブルでは足をきちんと床につけて座ることが難しく、膝を曲げたり、足を崩したりする姿勢になりがちです。すると背中が丸まり、頭が前に出ることで、骨格の歪みや猫背の原因になります。

特に成長期の骨は柔らかく、姿勢のクセがそのまま定着してしまう可能性があるため、長期的な視点で見ると注意が必要です。

また、床に座ると集中力が長続きしないという問題もあります。柔らかいクッションやラグの上では姿勢が安定しにくく、頻繁に座り直すことになり、勉強に集中できる環境とは言えません。

たとえ一時的に集中できたとしても、長時間の学習には向いていないでしょう。例えば、小学校高学年から中学生にかけては、家庭学習の時間が増える時期です。

そこで適切な勉強環境を整えることは、学力の向上だけでなく、生活リズムや習慣の安定にもつながります。ローテーブルはその点で十分なサポートができないため、やはり勉強机の方が理にかなっています。

このように考えると、子供や中学生には身体的にも心理的にも負担の少ない、勉強に適した机と椅子のセットを用意することが、健やかな成長と学習の定着にとって非常に重要だと言えるでしょう。

クッションや椅子で代用は可能?

結論から言えば、クッションや椅子を使ってもローテーブルでの勉強環境を完全にカバーするのは難しいと言えます。たしかに一時的な改善は期待できますが、長時間の学習には不向きです。

まず、クッションで高さを調整する方法について見てみましょう。ある程度の高さを確保することで姿勢の崩れを抑える効果はありますが、柔らかすぎるクッションだと座面が安定せず、体が左右にブレてしまいます。

結果として、背筋をまっすぐ保つことが難しくなり、集中力の低下につながります。また、座椅子やロータイプのチェアを使う方法もあります。

これにより腰への負担はある程度軽減できますが、それでもテーブルとの高さのバランスが合わないと、腕や肩が疲れやすくなります。

特に書き物をする場合、肘の位置が安定しないことで文字が書きにくくなったり、力が入りすぎて手が疲れてしまうこともあります。

例えば、市販のクッションで10cm程度高さを出したとしても、理想的な学習姿勢に近づけるには限界があります。

クッションがズレたり、長時間座っていると沈み込んでしまうことで、最初の設定がすぐに崩れてしまうのです。

このような理由から、クッションや椅子は一時的な対策にはなりますが、継続的に学習する環境としては十分とは言えません。

根本的に改善するには、やはり勉強専用の机と椅子をそろえることが望ましいです。学習効率と身体への負担を考慮すれば、適切な家具選びが長期的に見て最も効果的な解決策となるでしょう。

ローテーブルで勉強できない時の対策

- 勉強机とローテーブルの違い

- ニトリの特徴と選び方

- 中学生におすすめの勉強机

- 正しい姿勢を保てる椅子の選び方

- 家具選びで集中力が変わる理由

- 環境を整えるためのおすすめアイテム

勉強机とローテーブルの違い

まず明確にしておきたいのは、勉強机とローテーブルは「学習に適した設計思想」が根本的に異なるという点です。勉強のしやすさや集中の持続時間にも大きな違いが生まれます。

勉強机は、長時間の学習に耐えられるように、適切な高さと奥行きが設計されています。このため、椅子に座ったときに自然と肘が90度程度に曲がり、背筋を伸ばした状態を保ちやすくなります。

これにより、無理のない姿勢で勉強を続けることができるのです。一方で、ローテーブルはくつろぐ目的で使われることが多く、高さが低いため、正しい姿勢を維持しづらくなります。

特に床に直接座る場合は、足の置き場が定まらなかったり、膝が痛くなったりと、体にかかる負担が大きくなります。その結果、集中力が途切れやすくなり、学習効率の低下にもつながります。

また、収納の面でも差があります。勉強机には引き出しや棚などの収納スペースが設けられているため、学習道具をすぐに取り出せるという利便性があります。

ローテーブルにはこうした収納機能がない場合が多く、学習環境が雑然としやすい点もデメリットの一つです。

このような違いをふまえると、勉強に適した家具としては、やはり専用の勉強机を選ぶことが理想的です。姿勢や集中力の観点からも、学習成果に直結する重要なポイントと言えるでしょう。

ニトリの特徴と選び方

ニトリのローテーブルの特徴

ニトリでは、さまざまなタイプのローテーブルが販売されています。例えば、折りたたみ式の「シャイン 7550 WH」は、幅75×奥行50×高さ31.5cmとコンパクトで、使わないときは収納しやすい設計です。

また、昇降式の「リフティ」は、天板の高さを調整でき、収納スペースも備えているため、勉強や作業に適しています。

勉強机としての利用時の注意点

ローテーブルを勉強机として使用する際には、以下の点に注意が必要です。

- 姿勢の維持:ローテーブルは一般的に高さが低いため、長時間の使用で姿勢が崩れやすく、腰や肩に負担がかかる可能性があります。

- 高さ調整:昇降機能がないローテーブルでは、椅子やクッションで高さを調整する必要がありますが、適切な高さを確保するのが難しい場合があります。

- 収納スペース:勉強道具や教材を収納するスペースが限られているため、別途収納家具を用意する必要があるかもしれません。

選び方のポイント

勉強机としてローテーブルを選ぶ際は、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

- 高さ調整機能:昇降式のローテーブルを選ぶことで、使用者の身長や用途に合わせて高さを調整できます。

- 安定性:勉強中にテーブルがぐらつかないよう、しっかりとした作りのものを選びましょう。

- 収納機能:引き出しや棚が付いているローテーブルを選ぶと、勉強道具の整理がしやすくなります。

- サイズ:部屋の広さや設置場所に合わせて、適切なサイズのテーブルを選びましょう。

ニトリのローテーブルは、デザインや機能性に優れた商品が多く、勉強机としても活用できます。しかし、長時間の使用や成長期の子供には、専用の勉強机を検討することもおすすめします。

使用目的やライフスタイルに合わせて、最適なテーブルを選びましょう。

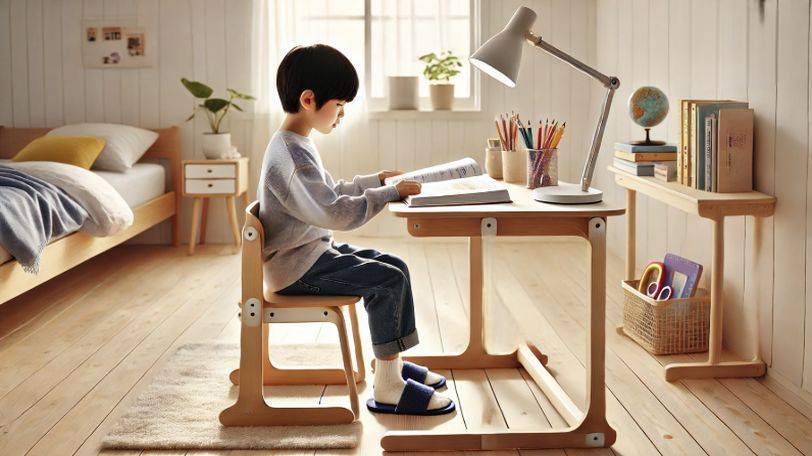

中学生におすすめの勉強机

まず結論から言うと、中学生には成長に合わせて調整可能で、収納力と機能性を兼ね備えた勉強机がおすすめです。

特に中学生は学習量が増え、教科書やノート、文具類など必要な物も多くなるため、それらを整理整頓できる環境が学習効率を大きく左右します。

このため、高さ調整ができる机や天板が広めのモデル、または引き出しや棚が付いたタイプが非常に便利です。

こうした机は、限られたスペースでも教材や参考書をすっきりと収納でき、必要な時にすぐ取り出せるため、無駄な時間を省けるというメリットもあります。

例えば、奥行き60cm以上・幅100cm以上の机は、ノートと教科書を同時に広げても圧迫感がなく、長時間の学習でも快適に使えます。

さらに、木製の温かみのある素材や、シンプルなデザインのものを選ぶことで、飽きが来ず、長く使える点もポイントです。

一方で、デザインだけで選んでしまうと、使いづらかったり、成長とともにサイズが合わなくなるケースもあります。

そのため、購入時には中学生の体格と学習スタイルに合ったものかをしっかりと確認する必要があります。

このような理由から、中学生には「成長に応じて長く使える」「収納力と作業スペースのバランスが良い」「学習に集中しやすい環境を整えられる」といった条件を満たす勉強机が最適と言えるでしょう。

正しい姿勢を保てる椅子の選び方

まず大前提として、長時間の勉強を快適に行うためには、正しい姿勢を保てる椅子の使用が不可欠です。特に勉強中は、知らず知らずのうちに前かがみになりがちで、体への負担が積み重なっていきます。

椅子の選び方ひとつで、姿勢の維持と集中力には大きな差が生まれるのです。このため、椅子を選ぶ際には「背もたれの角度」「座面の高さ調整」「座り心地」の3点をチェックすることが重要です。

まず背もたれは、背筋を自然に支えてくれるややカーブした形状が理想的です。これにより、無理なく正しいS字姿勢を保ちやすくなります。

また、座面の高さは机に対して肘が自然に直角になる高さが目安です。多くの椅子には高さ調整機能が付いているため、自分の体格に合わせてしっかり調整しましょう。

低すぎると肩が上がってしまい、逆に高すぎると腰が浮いてしまうため、どちらも正しい姿勢には適しません。

加えて、クッション性も大切なポイントです。座面が硬すぎると長時間の勉強でお尻や腰に負担がかかり、逆に柔らかすぎると骨盤が沈み込み姿勢が崩れやすくなります。

適度な硬さと通気性を持った座面が、快適さと正しい姿勢の維持を両立してくれます。さらに、フットレストやアームレストがあると、より疲れにくく安定した体勢を保てます。

とくに小柄な方や中学生には、足が床に届かない場合があるため、足元を支えるサポートアイテムの併用も効果的です。

このように、椅子選びを工夫することで、無理なく正しい姿勢を保つことができ、結果的に勉強の集中力や効率も大きく向上します。学習環境の基盤とも言える椅子には、ぜひこだわって選びたいものです。

家具選びで集中力が変わる理由

まず結論からお伝えすると、家具選びは学習環境の質を大きく左右し、結果として集中力にも直結します。

適切な家具が整っていない場合、身体に無理な負担がかかるだけでなく、学習へのモチベーションまで低下してしまうのです。

この理由は、集中して勉強するためには「身体の安定」「視線の高さ」「環境の快適さ」が重要な要素となるからです。

どれだけやる気があっても、座り心地の悪い椅子や高さの合っていない机を使っていては、身体のどこかに違和感が生じて注意がそがれやすくなります。

例えば、机の高さが高すぎると肩に力が入り、逆に低すぎると前かがみになって猫背になります。椅子が合っていないと、足が浮いたり膝が圧迫されたりして、身体が不安定な状態になります。

そうした物理的な不快感は、勉強内容に集中するどころか、疲れやストレスの原因にもなりかねません。

このように考えると、集中力の持続には、家具の快適さが欠かせない要素であることがわかります。

反対に言えば、正しく選ばれた家具は、学習時の姿勢を自然にサポートし、長時間でも集中しやすい状態を作り出してくれるのです。

このため、机や椅子などの家具を選ぶ際は、見た目や価格だけでなく、「使う人の体格や使い方に合っているか」という視点を持つことが大切です。

特に中学生のように成長期の子どもには、成長に合わせて調整可能な家具を選ぶことで、集中力を最大限に引き出す環境が整います。

環境を整えるためのおすすめアイテム

学習に集中できる環境をつくるには、机や椅子だけでなく、周辺のアイテム選びも重要です。ちょっとした工夫で、より快適な空間が整い、自然と集中力を高めることができます。

その理由は、勉強環境には視覚・聴覚・触覚など多くの感覚が影響しており、雑音や暗さ、不安定な姿勢といった些細な要因が、集中を阻害する原因になるからです。

したがって、学習空間を支えるアイテムを取り入れることで、心地よさと効率の両方を得られるようになります。例えば、照明は学習において欠かせない要素のひとつです。

デスクライトを使用することで、手元を明るく保ち、目の疲れを軽減できます。また、タイマーや集中アプリを使えば、時間管理がしやすくなり、集中のリズムを作る助けになります。

加えて、足元を安定させるフットレストや、腰への負担を和らげるランバーサポートクッションなどもおすすめです。

このように、勉強机や椅子だけに頼るのではなく、補助的なアイテムを組み合わせることで、より効果的な学習環境を作ることができます。

快適な環境は意欲を引き出す土台となるため、自分に合ったアイテムを見つけて積極的に取り入れていくことが大切です。

総括 : ローテーブルで勉強できない理由と対策

この記事のポイントをまとめます

- ローテーブルは集中力を維持しにくい

- 長時間の使用で姿勢が崩れやすい

- 床座りは腰や背中への負担が大きい

- 血流悪化により足がしびれやすくなる

- 光量不足で目が疲れやすくなる

- 勉強机は体に合った高さが理想

- 姿勢悪化は成長期の健康に影響する

- 床座りは集中力低下の原因になりやすい

- クッションや椅子では完全な対策は難しい

- ローテーブルは収納力が不足しやすい

- 勉強机は作業スペースと収納が充実している

- ニトリの昇降式テーブルは調整が可能

- 中学生には広めで高さ調整できる机が適している

- 正しい椅子選びで集中力と姿勢を守れる

- 環境整備アイテムでさらに集中力が高まる