「丸テーブルは勉強しにくいのでは?」とお悩みではありませんか。おしゃれな見た目に惹かれるものの、リビング学習やデスクワークで本当に使えるのか気になりますよね。

ダイニングテーブルが丸だと使いにくい、落ち着かないと感じる方も少なくありません。実際に購入後に後悔した方のブログを見ると、その欠点や注意点がよく分かります。

特に小さなお子様がいるご家庭では、テーブルが倒れる心配もあるでしょう。

この記事では、丸テーブルのメリット・デメリットを整理し、無印良品のようなシンプルなデザインを検討中の方にも役立つ情報をお届けします。

勉強しやすいテーブルの高さなど、よくある疑問にQ&A形式でもお答えし、最終的に丸テーブルがおすすめできる人・おすすめできない人を明確にして、あなたのテーブル選びをサポートします。

- 丸テーブルが勉強や作業に不向きとされる具体的な理由

- 購入後に後悔しないためのメリットとデメリットの全体像

- おしゃれさと実用性を両立させる選び方のポイント

- 丸テーブルが本当にライフスタイルに合っているかの判断基準

なぜ丸テーブルは勉強しにくい?理由を解説

- 丸テーブルのメリット・デメリット

- ダイニングテーブルが丸だと使いにくい?落ち着かない?

- デスクワークやリビング学習との相性

- 欠点と注意点:スペース効率が悪い

- 安定性が低く倒れる危険性も

丸テーブルのメリット・デメリット

丸テーブルを検討する上で、まずはそのメリットとデメリットをしっかり把握しておくことが大切です。デザイン性だけでなく、生活スタイルに合うかどうかを見極めるための判断材料になります。

メリット:空間演出とコミュニケーション

丸テーブルの最大の魅力は、その曲線が生み出す柔らかい雰囲気です。四角い家具が多い空間に丸いテーブルを置くと、部屋全体の印象が和らぎ、おしゃれなアクセントになります。

また、座っている人全員が中心を向く形になるため、自然と視線が交わりやすく、家族や友人とのコミュニケーションが活発になるという利点があります。

さらに、角がないため動線がスムーズになり、部屋を広く見せる効果も期待できます。小さなお子様がいるご家庭では、角に頭をぶつける心配がなく安全性が高い点も大きなメリットと言えるでしょう。

丸テーブルの主なメリット

- 部屋の印象が柔らかく、おしゃれになる

- 対面に座る人との距離が近く、会話が弾みやすい

- 角がないため動線がスムーズで、ケガの心配が少ない

- 座る人数を柔軟に調整しやすい

デメリット:スペース効率と作業性

一方で、デメリットも存在します。最もよく指摘されるのが、スペース効率の悪さです。

テーブルの角がない分、四角いテーブルと同じ直径の正方形のスペースを占有するにもかかわらず、実際に物を置ける面積は狭くなります。

特に壁付けして配置することが難しく、部屋のレイアウトに制約が生まれる可能性があります。

また、勉強やPC作業といった用途では、ノートやパソコン、資料などを広げにくく、作業スペースが窮屈に感じられることが多いです。これが「丸テーブルは勉強しにくい」と言われる大きな理由の一つです。

ダイニングテーブルが丸だと使いにくい?落ち着かない?

「ダイニングテーブルを丸にしたら、使いにくいのでは?」「なんだか落ち着かない感じがするかも」という不安は、多くの方が抱く疑問です。この感覚は、主に日本の住環境と食文化に起因していると考えられます。

日本の住宅は四角い部屋が基本であり、私たちは直線で構成された空間に慣れ親しんでいます。そこに円形の家具が入ることで、無意識に違和感を覚え、「落ち着かない」と感じてしまう方がいるのは自然なことです。

また、食事の際に大皿料理を中央に置くスタイルだと、一人ひとりの占有スペースが狭くなりがちです。

特に、奥行きが重要になる対面での食事では、大皿を置くと自分の食器を置くスペースが圧迫されることがあります。

「使いにくい・落ち着かない」と感じる主な理由

四角いテーブルに慣れていると、隣の人との距離感が近すぎると感じたり、自分のパーソナルスペースが確保しにくいと感じたりすることがあります。

特に、食事をしながらテレビを見たい場合、誰かが必ずテレビに背を向ける形になりやすいのも、使いにくさを感じる一因です。

もちろん、これは慣れの問題も大きく、全員の顔が見える安心感や親密さを好む方にとっては、むしろ心地よい空間になります。ご自身の性格や家族がどのような距離感を好むかを想像してみることが重要です。

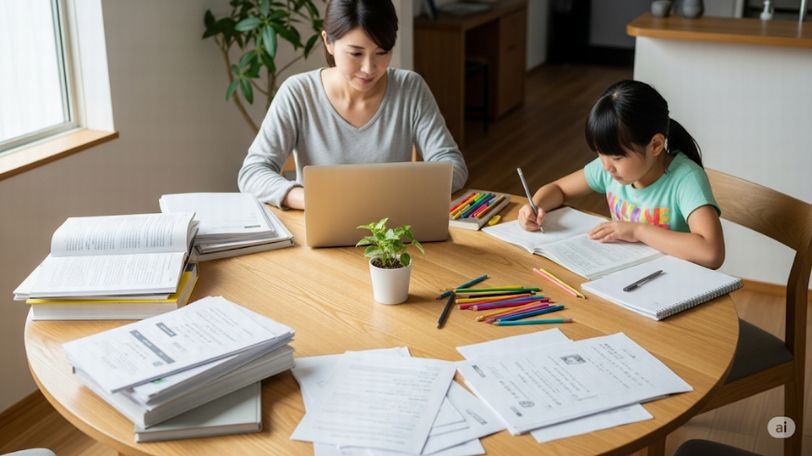

デスクワークやリビング学習との相性

近年、在宅勤務やリビングでの子供の学習が一般化する中で、ダイニングテーブルの役割は食事だけにとどまらなくなりました。それでは、丸テーブルはデスクワークやリビング学習に適しているのでしょうか。

結論から言うと、残念ながら相性はあまり良くないと言わざるを得ません。その理由は、作業に必要な道具がほとんど「四角い」からです。

例えば、ノートパソコン、キーボード、教科書、ノート、参考書など、作業で使うものは直線で構成されています。

これらを丸いテーブルの上に置くと、どうしても端の方に無駄なスペース、いわゆるデッドスペースが生まれてしまいます。PCの横に資料を広げようとしても、テーブルの曲線に沿って置くことになり、非常に使いづらく感じるでしょう。

肘を置いて体重をかける姿勢も取りにくいため、長時間の読み書きやタイピングでは、姿勢が崩れて肩こりや疲れの原因になる可能性も指摘されています。

もしテーブルを多目的に使いたいのであれば、作業性も考慮して慎重に選ぶ必要がありますね。

もし、丸テーブルで作業効率を上げたい場合は、PCスタンドで高さを出して手前にスペースを作ったり、小さな棚を置いて空間を立体的に使ったりする工夫が求められます。

欠点と注意点:スペース効率が悪い

前述の通り、丸テーブルの最大の欠点の一つがスペース効率の悪さです。これは、テーブル上の面積だけでなく、部屋に設置する際のレイアウト全体に関わる問題です。

デッドスペースが生まれやすい

テーブル上では、中央部分に手が届きにくかったり、縁の曲線部分に物が置きにくかったりするため、有効活用できる面積が見た目よりも少なくなります。

同じ設置面積であれば、四角いテーブルの方が遥かに多くの物を効率的に置くことができます。

壁付けできずレイアウトが難しい

四角いテーブルは、片側を壁に付けて配置することで、動線を確保しつつ部屋を広く使うことができます。

しかし、丸テーブルは壁に付けるとテーブルと壁の間に不自然な隙間ができてしまい、非常に見栄えが悪くなります。そのため、壁から離して部屋の中央に置くのが基本となり、結果としてより広い設置スペースが必要になります。

設置に必要なスペースの目安

テーブルを設置する際は、椅子を引いて人が座ったり、後ろを通ったりするためのスペース(約60cm〜90cm)が必要です。

直径110cmの丸テーブルを4人で使う場合、最低でも「110cm + 60cm + 60cm = 230cm四方」のスペースが必要になると考えておきましょう。

これらの理由から、特にスペースに限りがあるお部屋では、丸テーブルを置くことでかえって空間が狭く感じられたり、生活動線が妨げられたりする可能性があるため、事前の採寸とシミュレーションが不可欠です。

安定性が低く倒れる危険性も

デザイン性を重視した丸テーブルの中には、脚の構造に注意が必要なものもあります。特に、中央に一本脚で立っているタイプのテーブルは、安定性の面で四本脚のテーブルに劣る場合があります。

一本脚のテーブルは、天板の端の方に手をついて体重をかけたり、重いものを置いたりすると、てこの原理で傾きやすくなります。

勢いよく手をついた拍子にテーブルが大きく傾き、上に乗っていた食器や飲み物がこぼれたり、最悪の場合はテーブルごと倒れたりする危険性もゼロではありません。

特に注意したいケース

- 小さなお子様がテーブルにつかまって立ち上がろうとする

- 立ち上がる際に、テーブルの端に手をついて体重をかける

- テーブルの片側に極端に重い荷物を置く

もちろん、ほとんどの製品は安全基準を満たして設計されていますが、構造上の特性として傾きやすい傾向があることは事実です。

デザインの美しさだけでなく、脚の太さやベース(床に接する部分)の大きさ、全体の重量などを確認し、家族構成や使い方に合った安定性の高いテーブルを選ぶことが重要です。

もし不安な場合は、安定感に優れた四本脚タイプを選ぶのが無難でしょう。

勉強しにくい丸テーブルでも後悔しない選び方

- おしゃれな無印風テーブルの選び方

- おすすめできる人・おすすめできない人

- 後悔した人のブログから学ぶポイント

- 勉強しやすいテーブルの高さとは?

- よくある質問と回答【Q&A】

おしゃれな無印風テーブルの選び方

無印良品に代表されるような、シンプルでナチュラルな「無印風」のインテリアは根強い人気があります。このようなテイストに合うおしゃれな丸テーブルを選ぶには、いくつかのポイントがあります。

まず最も重要なのが素材感です。オーク材やアッシュ材など、木の温もりを感じられる天然木(または突板)の天板を選ぶと、ナチュラルで優しい雰囲気を演出しやすくなります。

木目が美しいものを選ぶと、シンプルなデザインでも安っぽく見えません。

次に、脚のデザインに注目しましょう。脚が細身のテーパードレッグ(先端に向かって細くなるデザイン)だと、全体的に軽やかで洗練された印象になります。

逆に、少し太めで直線的な脚を選ぶと、より素朴で安定感のある雰囲気になります。

無印風テーブル選びの3つのポイント

- 素材:オーク材など、明るい色味で木目が美しい天然木を選ぶ。

- デザイン:脚が細身でシンプルなもの。過度な装飾は避ける。

- カラー:ナチュラルな木の色を基本に、ホワイトやグレーを組み合わせたものも合わせやすい。

機能面では、天板の仕上げも大切です。汚れや傷に強いウレタン塗装が施されていると、日常的なお手入れが簡単になります。

オイル仕上げは木の風合いをより楽しめますが、定期的なメンテナンスが必要になるため、ライフスタイルに合わせて選びましょう。

おすすめできる人・おすすめできない人

ここまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえて、丸テーブルがどのような人に向いているのか、逆に向いていないのかをまとめました。ご自身のライフスタイルと照らし合わせて、最終判断の参考にしてください。

| おすすめできる人 | おすすめできない人 |

|---|---|

| 家族や友人とのコミュニケーションを重視する人 | ダイニングテーブルで勉強や仕事をする時間が長い人 |

| 部屋に柔らかくおしゃれな雰囲気を取り入れたい人 | 限られたスペースを最大限に有効活用したい人 |

| 小さなお子様がいて、家具の安全性に配慮したい人 | 食事中にテレビを正面から見たい家族がいる人 |

| 来客が多く、座る人数が変動しやすい人 | 整理整頓が苦手で、テーブルの隅に物を置きがちな人 |

| ダイニングスペースに十分な広さを確保できる人 | 一つの家具で食事、作業、くつろぎなど全てを完結させたい人 |

結局のところ、テーブルに何を一番求めるかが重要です。作業効率やスペース効率よりも、団らんや空間の雰囲気を優先したい方には、丸テーブルは素晴らしい選択肢となるでしょう。

逆に、実用性や多機能性を重視する方には、四角いテーブルの方が満足度が高い可能性が高いです。

後悔した人のブログから学ぶポイント

実際に丸テーブルを購入して「後悔した」と感じている人のブログやレビューには、これから購入を検討する人にとって貴重な教訓が詰まっています。多く見られる後悔のポイントは、主に以下の3つに集約されます。

1. 「思ったより狭かった」というサイズの問題

「4人掛けと書いてあったのに、実際に4人で食事をすると窮屈だった」という声は非常に多いです。特に、大皿や鍋を置くと、個人のスペースがほとんどなくなるという失敗談が目立ちます。

カタログスペックの「〇人用」という表記を鵜呑みにせず、実際に使う食器や食事スタイルを考慮して、余裕を持ったサイズを選ぶことが重要です。

2. 「作業がしにくくてイライラする」という用途のミスマッチ

「おしゃれな見た目で決めたけど、在宅ワークで使ったら効率が最悪だった」というのも、よくある後悔です。前述の通り、PCや書類との相性が悪いため、食事以外の用途で使う時間が長い人ほど、不満を感じやすい傾向にあります。

ブログを読んでいると、「結局、作業用に小さなデスクを買い足すことになった」というケースも少なくありません。これでは本末転倒ですよね。購入前に、そのテーブルで何をする時間が一番長いのかを冷静に分析することが、後悔を防ぐ鍵になります。

3. 「部屋が狭くなった」というレイアウトの問題

「置くだけでおしゃれになると思ったのに、圧迫感が出て部屋が狭く見える」という後悔もあります。

これは、壁付けできない丸テーブルの特性を理解せずに購入してしまったケースです。部屋の真ん中に家具を置くことによる動線への影響を、事前にしっかりシミュレーションしておく必要があります。

勉強しやすいテーブルの高さとは?

もし丸テーブルを勉強や作業にも使いたい場合、デザインや大きさだけでなく「高さ」も非常に重要な要素になります。適切な高さのテーブルは、正しい姿勢を保ち、集中力を持続させる助けとなるからです。

一般的に、快適な作業姿勢を保つためのテーブルと椅子の高さの差(=差尺)は、約27cm~30cmが理想とされています。この差尺は、以下の計算式で簡易的に求めることができます。

理想の差尺の計算式

座高 (身長 × 0.55) ÷ 3 - 2cm

例えば、身長170cmの人であれば、差尺は約29cmとなります。椅子の座面高が42cmなら、テーブルの高さは71cm程度が適切ということになります。

日本のダイニングテーブルは高さ70cm~72cmが主流ですが、リビング学習などを考慮する場合、子供の身長も考慮する必要があります。子供は足が床につかないと姿勢が安定せず、集中力が途切れやすくなります。

そのため、やや低めの68cm前後のテーブルを選び、子供が小さいうちは高さ調整機能のある椅子を組み合わせるのがおすすめです。

低めのテーブルは、大人にとっても長時間座った際に太もも裏への圧迫が少なく、リラックスしやすいというメリットがあります。

総括 : 丸テーブルは勉強しにくい点を理解しよう

丸テーブルは、そのデザイン性の高さから多くの人を魅了しますが、勉強や仕事といった作業には不向きな側面があるのも事実です。

購入後に後悔しないためには、その特性を正しく理解し、ご自身のライフスタイルに合っているかを慎重に見極める必要があります。

この記事のポイントをまとめます

- 丸テーブルはコミュニケーションが取りやすい

- 角がなく安全性が高いのは大きなメリット

- 空間を柔らかくおしゃれに見せる効果がある

- 勉強やPC作業には不向きな側面がある

- 四角いPCや本を置くとデッドスペースが生まれやすい

- 長時間の作業では肘が置きにくく姿勢が崩れがち

- 壁付けができずレイアウトの自由度が低い

- 設置には予想以上に広いスペースが必要になる

- 同じ面積なら四角いテーブルの方が作業領域は広い

- 一本脚タイプは安定性に注意が必要な場合がある

- 後悔の多くはサイズ感と用途のミスマッチから生まれる

- 作業性を重視するなら四角いテーブルの方が合理的

- 理想のテーブルの高さは椅子の高さとの差尺で決まる

- 団らんや雰囲気を最優先するなら最高の選択肢になる

- ご自身の生活で何を一番大切にしたいかが選択の鍵