おしゃれなインテリア雑誌やショールームで必ずと言っていいほど目にする、丸いダイニングテーブル。

その柔らかな佇まいに惹かれ、「自分の家にも取り入れたい」と憧れている方も多いのではないでしょうか。

しかし、その一方で「ダイニングテーブルを丸型にして後悔した」という声や、実際の失敗談を綴ったブログ記事を見かけることも少なくありません。

憧れの気持ちだけで購入に踏み切ると、「思ったより使いにくい」「なんだか落ち着かない」といった、日々の小さなストレスに繋がりかねない問題に直面する可能性があります。

特に、IKEAや無印良品、カリモクといった人気ブランドで具体的な商品を検討し始めると、「丸テーブルと四角テーブルのどっちが良いのだろう?」という根本的な疑問にぶつかります。

それぞれのメリット・デメリットを正しく理解しないままでは、最適な選択は難しいでしょう。

さらに、食事の場としてだけでなく、子供の勉強しにくいのではないかという実用面での不安や、インテリアとしての風水的な観点も気になるところです。

この記事では、丸テーブルの購入で後悔しないために絶対に知っておくべき注意点から、おすすめできる人・できない人の具体的な特徴、そして参考になるおしゃれなインテリア実例まで、あらゆる角度から情報を網羅し、詳しく解説していきます。

- 丸テーブルで後悔する具体的な理由とその科学的背景

- 後悔しないためのテーブルの選び方とプロが実践する確認の注意点

- IKEA・無印・カリモクなど人気ブランドのモデル比較とおしゃれなインテリア実例

- あなたのライフスタイルに丸テーブルが本当に向いているかの最終判断基準

ダイニングテーブルを丸にして後悔する理由

- 丸テーブルのメリット・デメリット

- 使いにくい?後悔ブログから見る本音

- 人との視線が交わり落ち着かない問題

- 作業や勉強しにくいという意見

- 丸テーブルと四角テーブルはどっちがいい?

丸テーブルのメリット・デメリット

丸テーブルの購入を検討する上で、デザインの魅力だけでなく、その形状がもたらす長所と短所を正確に理解しておくことが、後悔しないための第一歩です。

日々の使い勝手に直結するポイントを把握し、ご自身のライフスタイルに本当に合っているかを見極めましょう。

メリット:コミュニケーションの促進と空間の安全性

丸テーブルが持つ最大の魅力は、座っている人同士のコミュニケーションを自然に促す点にあります。

テーブルを囲む全員が自然と中心を向くレイアウトになるため、視線が交わりやすく、一体感が生まれます。

これにより会話が弾みやすくなるため、家族団らんの時間を何よりも大切にしたいご家庭や、友人を招いてホームパーティーを開く機会が多い方にとっては、計り知れないメリットとなるでしょう。

また、物理的な安全性も大きな長所です。鋭利な角がないため、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用できます。

特に、テーブルの高さがお子様の頭の高さと近くなる時期には、走り回って角に頭をぶつけてしまうといった不慮の事故のリスクを大幅に軽減できます。

消費者庁も子供の室内での事故について注意喚起しており、こうした安全性の高さは重要な選択基準となり得ます。

さらに、曲線的なデザインは視覚的にも部屋全体に柔らかく優しい印象を与え、リラックスできる空間を演出する効果も期待できます。直線で構成されがちな室内に曲線を取り入れることで、空間にリズムと奥行きが生まれます。

デメリット:スペース効率の課題と作業性の限界

一方で、デメリットとして最も頻繁に指摘されるのがスペース効率の問題です。丸テーブルは形状的に壁にぴったりつけて配置することができません。

そのため、四角いテーブルに比べて設置にある程度の空間的な余裕が必要となり、デッドスペースが生まれやすくなります。限られたスペースを最大限に有効活用したい場合には、不向きな形状と言えるかもしれません。

実用面では、一人当たりの天板スペースが手狭に感じられることがあります。

特に、パソコン作業や書き物をする際には、四角いテーブルのように角までスペースを有効活用できないため、資料や飲み物を置く場所に困ることがあるでしょう。

補足:メリットとデメリットは表裏一体

物事の長所と短所は、しばしば同じ特性の異なる側面に過ぎません。

例えば、「視線が交わりやすい」という点は、親しい間柄ではコミュニケーションを促進するメリットになりますが、関係性によっては「常に監視されているようで落ち着かない」というデメリットに感じることもあります。

ご自身のライフスタイルや価値観、そして誰と使うことが多いのかを具体的に想像し、総合的に判断することが大切です。

使いにくい?後悔ブログから見る本音

「丸テーブルは使いにくい」という声は、実際に使用した方のブログやSNSで頻繁に目にします。デザインに惹かれて購入したものの、日々の生活の中で不便を感じる点はどこにあるのでしょうか。

多くのユーザーが指摘する具体的な「使いにくさ」のポイントを紹介します。

思った以上にスペースをとる

多くの人が後悔する最大のポイントとして、「意外と場所をとる」という点が挙げられます。

例えば、4人掛けのテーブルを想定した場合、一般的な長方形なら幅120cm×奥行き80cm程度ですが、丸テーブルでは直径120cmのスペースが必要となります。

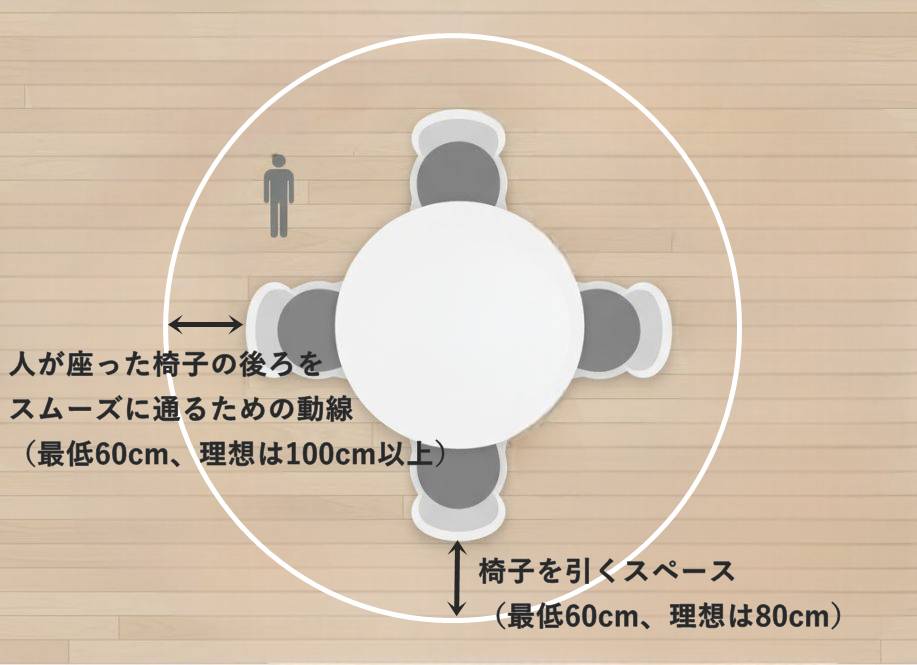

単純な天板の面積だけでなく、椅子を四方(しほう)に配置するため、椅子をスムーズに出し引きするためのスペース(引きしろ)も全方向に最低60cm以上確保しなければなりません。

さらに、椅子の後ろを人がストレスなく通るためには、100cm程度の通路幅が理想とされています。

この点を考慮せずに購入してしまうと、「部屋が想像以上に窮屈になった」「キッチンへの動線を妨げてしまう」といった深刻な失敗につながります。

天板や手元のスペースが狭い

四角いテーブルと比較して、角がない分だけ、実際に物を置ける有効面積は体感としてかなり狭くなります。

特に、品数の多い食事や、大皿料理をいくつか並べるような食卓には、あまり向いていないかもしれません。

一般的に、一人が快適に食事をするために必要なスペースは「幅60cm×奥行40cm」が目安とされていますが、丸テーブルでは隣の人とのパーソナルスペースが重なりがちで、食器を置く際にも少し気を使う場面が出てきます。

真ん中に手が届きにくい

テーブルのサイズが大きくなればなるほど、座っている位置からテーブルの中央にある大皿や調味料に手が届きにくくなるという、物理的なデメリットも顕著になります。

特に、直径が120cmを超えると、立ち上がらないと取れないケースも出てきます。鍋料理や焼肉など、中央のコンロを囲むスタイルの食事では、この不便さを痛感するという声が多く聞かれます。

長方形のテーブルであれば奥行きは80~90cm程度で一定なため、この問題は起こりにくいです。

注意:購入前のシミュレーションは必須

これらの「使いにくさ」は、部屋の広さや家族構成、食事のスタイルによって感じ方が大きく異なります。

後悔を避けるためには、購入前に必ず自宅の設置スペースをメジャーで正確に計測し、新聞紙や段ボールを実際のテーブルサイズに切って床に置き、椅子を引いたり周りを歩いたりするシミュレーションを行うことが極めて重要です。

人との視線が交わり落ち着かない問題

丸テーブルの大きなメリットとして挙げられる「コミュニケーションのとりやすさ」ですが、この特性が皮肉にも「落ち着かない」と感じる原因になることがあります。

これは、個人の性格やその場の人間関係に大きく左右される、非常にデリケートなポイントです。

円を囲むように座るため、座っている全員の視線が自然とテーブルの中心、つまりお互いの顔が集まるエリアに向かいます。

これにより、食事中、常に誰かと目が合う可能性があり、プライベートな空間で一人静かにリラックスしたい人や、自分のペースで食事を進めたい人にとっては、無意識のプレッシャーや気詰まりを感じる原因となり得ます。

家族や親しい友人との食事では、この視線の交錯が一体感や親密さを生む素晴らしい効果を発揮します。

しかし、まだあまり親しくない来客をもてなす際には、相手に過度な緊張感を与えてしまう可能性も否定できません。この「落ち着かない」という感覚は、人それぞれが持つ「パーソナルスペース」の広さの好みにも深く関係しています。

「家族や仲間とワイワイ話すのは大好きだけど、平日の夕食くらいはテレビを見ながらぼーっとしたり、自分のペースでゆっくり過ごしたいな…」と感じる方にとっては、全員が同じ方向を向いて座ることも可能な四角いテーブルの方が、精神的な負担が少ないかもしれませんね。

作業や勉強しにくいという意見

現代のライフスタイルでは、ダイニングテーブルを食事だけでなく、テレワークの仕事場や子供の学習スペースとして兼用したいと考えている方が非常に多くなっています。

しかし、残念ながら丸テーブルはこの「多目的利用」にはあまり向いていないという意見が大多数を占めます。

その主な理由は、やはり天板の形状にあります。直線的な辺が存在しないため、ノートパソコンや書類、教科書などを効率的に配置することが難しいのです。

四角いテーブルであれば、壁際にPCを置き、手前にノートを広げ、脇に資料を積むといった機能的なレイアウトが可能ですが、丸テーブルでは全ての物がテーブルの中心に向かって集まる形になり、デッドスペースが生まれがちです。

また、作業中に肘をテーブルについて体を支える姿勢をとる場合、円形の縁は腕の収まりが悪く、安定しないため、長時間の作業では肩こりや腕の疲れを引き起こしやすいと感じる人もいます。

マウスを操作する際にも、可動域が制限されるなど、作業効率の低下を実感することがあるでしょう。

「食事の場としては快適だが、作業効率は著しく落ちる」というのが、兼用を考える上での大きな注意点です。

ポイント:兼用を考えるならサイズが重要

もしデザイン性を優先して丸テーブルを選び、かつ作業スペースとしても活用したい場合は、直径110cm以上、できれば120cmの少し大きめのサイズを選ぶことを強く推奨します。

これにより、ある程度の作業スペースを確保でき、快適性が格段に向上します。ただし、その分、より広い設置スペースが必要になるというトレードオフの関係にあることを忘れないでください。

丸テーブルと四角テーブルはどっちがいい?

結局のところ、「丸テーブルと四角テーブル、どちらが良いのか」という問いに対する唯一絶対の答えはありません。正解は、それぞれの家庭のライフスタイル、価値観、そして住環境によって全く異なります。

どちらか一方の魅力だけで判断するのではなく、両方の特徴を客観的に比較し、自分たちの暮らしにとって何を最も重視するかを明確にすることが、後悔しないための最も確実な近道です。

ここでは、それぞれの特徴を多角的に比較してみましょう。

| 比較項目 | 丸テーブルの特徴 | 四角テーブルの特徴 |

|---|---|---|

| 見た目・雰囲気 | 曲線が空間に柔らかさと親しみやすさをもたらす。リラックスした優しい印象。 | 直線が空間を引き締め、すっきりとシャープな印象。モダンで整然とした雰囲気。 |

| コミュニケーション | 全員の顔が見え、視線が交わりやすい。一体感が生まれ、会話が弾みやすい。 | 対面や横並びが基本。座る位置によって会話の距離に差が出やすく、一体感は生まれにくい。 |

| 作業のしやすさ | 天板の有効面積が狭く、書類やPCを広げにくい。長時間の作業には不向き。 | 四隅までスペースを最大限に活用でき、作業や食事がしやすく安定感がある。 |

| スペース効率 | 壁付けできず、周囲に動線スペースが必要。広めの空間向きでレイアウトに制約あり。 | 壁付けやコーナー配置が可能。デッドスペースが生まれにくく、省スペースにも対応できる。 |

| 安全性 | 角がないため、特に小さいお子様がいる家庭では接触時の怪我のリスクが低く安心。 | 鋭利な角があるため、小さいお子様がいる家庭ではコーナーガードなどの対策が必要な場合がある。 |

| 人数の柔軟性 | 詰めて座ることで人数の増減に柔軟に対応しやすい。奇数の人数でも配置が自然。 | 座れる人数が固定されがち。追加の椅子を置く場所が限られ、柔軟な人数変更は難しい。 |

このように、それぞれに明確な長所と短所が存在します。

例えば、「家族との会話」を最優先するなら丸テーブル、「限られたスペースの有効活用」を最優先するなら四角テーブル、というように、ご家庭での優先順位をリストアップしてみることが、最適なテーブル選びの第一歩となります。

後悔しない丸いダイニングテーブルの選び方

- おすすめできる人・おすすめできない人

- 購入前に確認すべき注意点とは

- ikea・無印・カリモクの人気モデル

- おしゃれなインテリア実例を紹介

- 運気アップ?丸テーブルと風水

- 総括 : ダイニングテーブルを丸にした時の後悔を避けるには

おすすめできる人・おすすめできない人

これまで解説してきた丸テーブルが持つ多角的なメリット・デメリットを踏まえ、具体的にどのような人に丸テーブルが向いていて、どのような人にはあまり推奨できないのかを、ライフスタイルや住環境の観点から明確に整理します。

ご自身の状況と照らし合わせ、客観的に判断するための参考にしてください。

丸テーブルがおすすめできる人

- 部屋に十分なスペースがある人:椅子の出し入れや生活動線に十分なゆとり(テーブルの端から壁まで1m以上)を確保できる場合、丸テーブルのデザイン性を存分に活かせます。

- 1~2人暮らしの人:直径60~80cm程度のコンパクトなサイズであれば、限られたスペースでも圧迫感なく設置でき、おしゃれなカフェのような空間を演出できます。角がない分、動線がスムーズになることさえあります。

- 小さなお子様がいるご家庭:何よりも安全性を優先したい場合、角がない丸テーブルは非常に心強い選択肢です。

- 親戚や友人が集まる機会が多い人:急な来客で人数が増えても、詰めて座ることで柔軟に対応できます。食卓を囲んでの一体感は、おもてなしの場をより一層盛り上げてくれるでしょう。

- 部屋に柔らかさやリラックス感を求めている人:直線の多い空間に曲線の要素を取り入れることで、視覚的に緊張が緩和され、心理的にもリラックスしやすい雰囲気が生まれます。

丸テーブルがおすすめできない人

- ダイニングのスペースに余裕がない人:4人掛け(直径110cm以上)を検討している場合、生活動線を著しく圧迫し、部屋全体が窮屈で機能しない空間になってしまう危険性が高いです。

- 部屋のスペースを最大限に有効活用したい人:壁付けやカウンターへの横付けで配置してスペース効率を最大化したい場合、四角いテーブルの方が圧倒的に有利です。

- 食事以外に仕事や勉強机としても頻繁に使いたい人:天板の有効スペースの狭さや、腕の収まりの悪さから、作業効率の面で日々ストレスを感じる可能性が高くなります。

- 食事中にテレビを観ることが習慣になっているご家庭:座る位置によってはテレビに完全に背を向けることになり、家族内で「見やすい席」「見にくい席」が生まれてしまい、不満の原因になることがあります。

購入前に確認すべき注意点とは

「この丸テーブル、デザインが素敵!」と一目惚れし、オンラインストアの購入ボタンを押してしまう前に、一度冷静になって確認すべきいくつかの重要な注意点があります。

このステップを怠ることが、後悔に直結する最大の原因です。以下のポイントを必ずチェックリストとして活用してください。

人数に合った「快適な」サイズを選ぶ

使用する人数に合わせて適切なサイズを選ぶことは基本中の基本ですが、「座れる」サイズと「快適な」サイズは異なります。

食事の際に一人当たりに必要なスペースの目安は「幅60cm×奥行40cm」です。これを基に、快適に使える人数の目安を把握しておきましょう。

【丸テーブルの直径と最適人数】

- 直径70~80cm:1~2人向け(カフェのような使い方に最適)

- 直径90~100cm:2~3人向け(3人だとややコンパクト)

- 直径110~120cm:3~4人向け(4人で快適に使える標準サイズ)

- 直径130cm以上:5人以上向け(設置スペースにかなりの余裕が必要)

普段使う人数にプラス1人分の余裕を持ったサイズを選ぶと、食器の配置もしやすくなり、格段に快適性が増します。

必要な設置スペースと生活動線を「実寸で」確認する

頭の中でのシミュレーションは危険です。テーブルのサイズだけでなく、椅子を引くスペース(最低60cm、理想は80cm)と、人が座った椅子の後ろをスムーズに通るための動線(最低60cm、理想は100cm以上)を考慮した上で、部屋に本当に収まるかを確認する必要があります。

メジャーを使って正確に計測し、その範囲を床にマスキングテープで示したり、新聞紙を広げたりして、実寸で空間を体感することが非常に重要です。

キッチンからの配膳ルートや、リビング、他の部屋への移動の妨げにならないか、念入りに確認してください。

テーブルの脚の位置とデザインを確認する

意外と見落としがちですが、テーブルの脚のデザインは日々の使い勝手と安定性を大きく左右します。主に2つのタイプがあります。

- 4本脚タイプ:天板の四隅に近い位置に脚があるデザイン。安定感は高いですが、座る位置が脚と脚の間に制限されたり、椅子をしまう際に脚が邪魔になったりすることがあります。

- 中央脚(1本脚)タイプ:テーブルの中央に太い脚が1本あるデザイン。どの位置にも座りやすく、足元がすっきりして椅子の出し入れがスムーズです。ただし、天板の端に極端に体重をかけると傾きやすい製品もあるため、特に小さなお子様がいるご家庭では、土台の重さや安定性を十分に確認する必要があります。

ikea・無印・カリモクの人気モデル

丸テーブルを選ぶ際、多くの人が具体的な選択肢として検討するのが、それぞれに異なる魅力を持つIKEA、無印良品、カリモクといった人気ブランドです。

各ブランドのデザイン哲学、価格帯、そして製品の特徴を理解することで、より自分に合った一台を見つけやすくなります。

IKEA(イケア):デザイン性と価格のベストバランス

トレンドを反映したモダンな北欧デザインと、手に取りやすい価格設定が最大の魅力です。シンプルなものから個性的なものまでデザインの幅が広く、お部屋のテイストに合わせて選べます。

特に人気が高いのが、天板を広げられる伸長式(エクステンション)テーブルです。

普段はコンパクトな2人用として使い、来客時には4~6人用に広げるといった、都市部の住宅事情にマッチした柔軟な使い方が可能です。IKEAの公式サイトで最新のデザインをチェックするのも良いでしょう。

コストを抑えつつ、おしゃれで機能的なダイニングを実現したい方に最適な選択肢です。

無印良品:普遍性と素材の温もり

「これがいい」ではなく「これでいい」という思想に基づいた、シンプルで飽きのこないデザインが特徴です。

主張しすぎず、どんなインテリアにも自然に溶け込み、長く愛用できる普遍性が多くの人に支持されています。

無印良品のテーブルは、オーク材やウォールナット材といった天然木の無垢材や突板を使用したテーブルが多く、木の温もりを存分に感じられるのが魅力。ナチュラルで、心から落ち着ける空間を好む方にぴったりです。

カリモク家具:信頼の品質と人間工学

「100歳の木を使うなら、その使い方は100年先まで考えて」という理念を持つ、国内生産による卓越した品質と耐久性で知られる日本の老舗家具メーカーです。

長年の「座り心地研究」など、人間工学に基づいた設計で、見た目の美しさだけでなく、日々の使い心地の良さも徹底的に追求されています。

価格帯は高めですが、その分、厳選された素材と確かな技術で作られており、修理しながら世代を超えて受け継いでいける逸品が見つかります。

カリモク家具の公式サイトでは、そのこだわりを深く知ることができます。品質を最優先に考え、一生ものの家具を探している方から絶大な信頼を得ています。

補足:ブランド選びのポイント

ここで紹介したブランド以外にも、国内外には魅力的な家具メーカーが数多く存在します。大切なのは、まずご自身の「デザインの好み」「予算」「求める品質」という3つの軸を明確にすることです。

その上で、複数の選択肢を比較検討し、ショールームで実物に触れてみることが、心から満足できる一台を見つけるための鍵となります。

おしゃれなインテリア実例を紹介

丸テーブルを自分の部屋に置いたとき、どのような雰囲気になるのかを具体的にイメージすることは、購入への不安を解消し、決断を後押ししてくれます。

ここでは、様々なインテリアテイストに合わせた、おしゃれなコーディネート実例をいくつか紹介します。

木製の丸テーブルで温もりのある北欧ナチュラル空間に

天然木の丸テーブルは、やはりナチュラルテイストや北欧スタイルのインテリアと最高の相性を見せます。

木の持つ自然な温もりが空間全体を和ませ、家族や友人が自然と集まる、居心地の良いダイニングを演出します。合わせる椅子も同じ素材の木製で統一すると、まとまりのあるクリーンな印象になります。

一方で、あえて一脚だけデザイナーズチェアを加えたり、色違いの椅子を組み合わせたりすることで、遊び心のあるハイセンスな空間を楽しむこともできます。

テーブルの上に飾る一輪挿しや、温かみのある色のペンダントライトが、さらに雰囲気を高めてくれます。

モノトーンや異素材で洗練されたモダンスタイル

セラミックや大理石調の白い天板に、マットなブラックのスチール脚を組み合わせた丸テーブルは、モダンでスタイリッシュな空間に見事に調和します。

直線的なソファやキャビネットが多いリビングダイニングに、あえて曲線の丸テーブルを置くことで、空間に視覚的なリズムと柔らかさが生まれ、洗練された中にも人間味のあるリラックス感をプラスすることができます。

モノトーンで全体を統一し、アクセントカラーを一つだけ加えることで、まるで海外のホテルのような非日常感を演出するのも素敵です。

ガラスやゴールドで高級感あふれるエレガントな演出

透明なガラスの天板に、華奢なゴールドや真鍮の脚を合わせたテーブルは、ダイニング空間の主役となる圧倒的な存在感を放ちます。ガラス天板は圧迫感がなく、部屋を広く見せる効果もあります。

ベルベットなど光沢のあるファブリック素材の椅子や、デザイン性の高いクリスタルのペンダントライトを組み合わせることで、より一層ラグジュアリーで高級感のある個性的なインテリアが完成します。

素材の組み合わせ次第で、クラシックにもモダンにも、様々な表情を見せてくれるのも丸テーブルの奥深い魅力です。

運気アップ?丸テーブルと風水

インテリアを選ぶ際に、古くから伝わる環境学である「風水」を気にされる方も少なくないでしょう。

風水において、家具の「形」は空間のエネルギー、すなわち「気」の流れに大きな影響を与えると考えられています。その観点から見ると、丸テーブルは非常に縁起が良く、家庭運を高めるアイテムとして推奨されています。

その主な理由は、角がない円満な形が「気」の流れを円滑にし、人間関係の調和や円満を象徴するからです。

風水では、鋭利な角は「殺気(さっき)」と呼ばれる鋭いエネルギーを生み出し、対立やトラブルの原因になりやすいと考えられています。

それに対し、丸い形はエネルギーをスムーズに循環させ、そこに集う人々の心を穏やかにし、家庭内のコミュニケーションを円滑にすると言われているのです。

家族が毎日顔を合わせ、食事という大切な時間を共にするダイニングに丸テーブルを置くことは、まさに家族の絆を深め、穏やかで平和な家庭を築くための理想的な形と言えるかもしれませんね。

実用性だけでなく、こうした古人の知恵からテーブルを選んでみるのも、また一つの楽しみ方です。

さらに、素材としては、成長と発展のエネルギーを持つ木製のテーブルが特に良いとされています。

木の持つ自然な温もりが、家庭に安定感と心地よい活気をもたらし、健康運や家族運を総合的に高める効果が期待できるようです。

テーブルの中央に、生命力あふれる生花や瑞々しいフルーツを飾ることで、さらに良い気を呼び込むことができるでしょう。

総括 : ダイニングテーブルを丸にした時の後悔を避けるには

この記事のポイントをまとめます

- 丸テーブルは視線が交わりやすくコミュニケーションを促し、部屋が優しい印象になるのが最大のメリット

- 一方で壁付けできずスペース効率が悪く、天板の有効面積が狭いため作業には不向きという明確なデメリットがある

- 実際に後悔する主な理由は「想定外に場所をとる」「食器を並べると狭い」「常に視線が気になり落ち着かない」など

- 購入前には必ず設置したい場所に実寸サイズの新聞紙などを置き、椅子を引くスペースや生活動線を体感する

- 普段使う人数プラス1人が快適に座れる、少しゆとりのあるサイズを選ぶことが重要

- テーブルの脚の形状(中央1本脚か4本脚か)は、使い勝手、安定性、デザイン性を左右する重要な要素

- ダイニングスペースに十分な余裕があり、家族や友人との団らんを何よりも重視する人には最高の選択肢となりうる

- 限られたスペースを有効活用したい、食事以外にデスクとしても頻繁に使いたい人には後悔の原因になりやすい

- IKEAはデザインの多様性と価格、無印良品はシンプルさと素材感、カリモクは卓越した品質と耐久性が魅力

- 丸テーブルと四角テーブルのどちらが良いかは、優劣ではなく、あなたのライフスタイルにおける優先順位で決まる

- 天然木の丸テーブルは北欧風やナチュラルテイストで温かみのある空間を演出する

- セラミックやスチール脚などを選べば、モダンでスタイリッシュ、あるいは高級感のある空間も作れる

- 風水では、円形は「気」の流れを円滑にし、家庭円満を象徴する大変縁起の良い形とされている

- 最終的には、自分の生活スタイルや価値観とテーブルの特性を深く理解し、冷静に照らし合わせることが最も大切

- 可能であれば家具店やショールームで実物に触れ、高さやサイズ感を体感してから最終決定することが後悔を避ける最善策

【参考サイト】